|

コンピュータ科学領域

|

|

ディペンダブル、グリーンIT等、次世代コンピュータ科学に求められる

基盤技術を確立させるため、コンピュータ本体及び情報ネットワークに

関する教育研究を行う。

|

コンピューティング・アーキテクチャ研究室

(中島研究室)

|

高速・低電力・可変信頼度・新素材コンピュータ、アクセラレータ

|

|

本研究室では、ソフトウェアとハードウェアの両面にわたって、現行システムを凌駕する次世代の新しいコンピュータに関する最先端の研究を進めています。目標は、究極の計算性能と低消費電力の実現。特に、近年注目されている、アクセラレータ、新素材コンピュータ、並列計算に関し、理論的側面から実用的側面までの幅広い視点から、研究および教育活動を推進しています。

|

★ 超低電力アクセラレータ LAPP

★ 異種命令混在SMT OROCHI

★ 高信頼アクセラレータ ERELA |

・ マルチモードアクセラレータEMAX

・ フィルムコンピュータ EMIN

・ ガジェットアクセラレータ MASCOT |

|

|

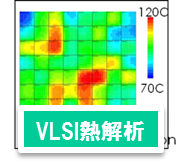

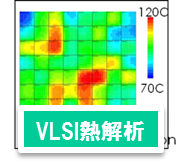

ディペンダブルシステム学研究室

(井上研究室)

|

VLSI高信頼化設計、VLSIテスト、分散アルゴリズム、並列アルゴリズム

|

|

本研究室では、ユーザが信頼できるシステムとは何かという視点から、アルゴリズム、ハードウェアなど様々なレベルで研究を行っています。最先端プロセスで製造されるVLSIの信頼性を確保するための高信頼化設計・テスト設計、マルチコア、分散環境など複数のプロセスを効率よく利用するアルゴリズムなど多様な切り口でディペンダビリティを追及しています。Intel 6コアプロセッサ12個搭載のサーバ、SPARCクワッドコア6個搭載のサーバが研究をバックアップします。

|

★ VLSIテスト容易化設計・テスト生成

CADツールを用いたデモ

★ 共有メモリ分散アルゴリズム |

・ VLSI劣化検知のための高信頼化設計

・ VLSI温度均一化テスト・高品質遅延テスト

・ 並列アルゴリズム |

|

|

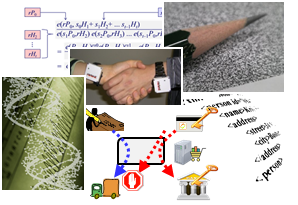

計算メカニズム学研究室

(関研究室)

|

情報セキュリティ、ソフトウェア、データベース、情報符号化、生命情報学

|

|

本研究室では、計算の仕組みや情報の表現について解明し、新しいタイプの問題へ応用する研究を行っています。セキュリティ、ソフトウェア、データベース、情報符号化、バイオインフォマティクスなど、多岐にわたる内容についてB507室のパネル展示等で紹介します。

|

★ アクセス制御のための権限管理手法

★ 情報弱者にやさしい個人認証方式

★ 超高速RNA構造解析 |

・ センサネットセキュリティ

・ XML推論攻撃耐性検証

・ 超高密度2次元バーコード |

|

|

ユビキタスコンピューティングシステム研究室

(安本研究室)

|

センシング・コンテキスト推定,生活・行動支援システム,モバイルネットワーク,ユビキタスシステムのシミュレーション

|

|

本研究室では,様々なセンサから取り込まれる実世界データを処理・集約・解析し,空間の物理的な状況を認識することで,今まで実現できなかったより便利なサービスを,より低コストでユーザに提供するシステムの実現に向けた研究に取り組んでいます.

|

★ 災害医療支援システム

★ ソーシャルネットワークを介した家電制御・監視

★ 無線センサネットワーク設置支援ツール

★ 仮想空間を介したユビキタスアプリケーション共同開発環境 |

・ 照度を利用した屋内位置推定

・ 快適度を考慮した省エネ支援

・ スマートフォンを用いた身体的負担度推定 |

|

|

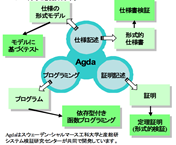

ソフトウェア基礎学研究室

(伊藤研究室)

|

高度交通システム、クラウド、モバイル、センサネットワーク

|

|

本講座では、高度交通システム(ITS)、クラウド・グリッドコンピューティング、モバイルコンピューティング等の研究分野において、効率の良いアルゴリズムおよび使いやすいシステムの設計開発を目的とし、対象問題の定式化とそれを解く手法の考案、実機及びシミュレータ上での評価を通して研究教育を行っています。

|

★ 高度交通システム

★ クラウド・グリッドコンピューティング・P2P |

★ モバイルコンピューティング

★ センサネットワーク |

|

|

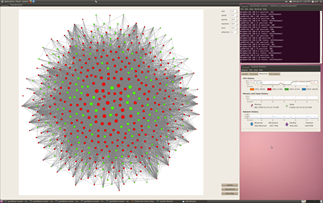

ソフトウェア工学研究室

(松本健一研究室)

|

ソフトウェア開発支援,オープンソース開発者・利用者支援,電子透かし・難読化

|

|

本講座では、ソフトウェアの開発・利用・管理を支援する技術について、理論面の研究と共に、実証実験にも力を入れて取り組んでいます。ソフトウェアの開発・利用形態が多様化する現状では、ソフトウェアに関する基本的な理論や技術を踏まえつつ、学生の好奇心や柔軟な思考をうまく組み合わせていくことが、既存技術にとらわれない先端的で実用的な研究につながると考えています。

|

・ ソフトウェア開発企業データを用いた知識マイニング

・ 開発者の脳活動データの計測・分析

★ 大規模オープンソースコミュニティの可視化・分析 |

・ ソフトウェアの難読化

・ グローバルソフトウェア開発支援

★ ソフトウェア開発タスク計測システムTaskPit |

|

|

ソフトウェア設計学研究室

(飯田研究室)

|

ソフトウェア設計、ソースコード解析、開発履歴分析

|

|

本講座では、ソフトウェアやそれらによって構成される大規模システムの開発・設計を支援する技術についての研究を行います。特に、設計プロセスや設計情報のモデリング理論や実装技術を中心に取り組んでいます。また、企業との共同研究を通じた実践的アプローチも重視しており、産業界との交流も活発に行っています。

|

★ Project Replayer

ソフトウェア開発過程再現システム

・ ソフトウェア開発計画の立案・共有支援システム

・ ソフトウェア開発プロセスの複雑さのメトリクス |

・ ソースコード解析に基づくバグ修正プロセスの分析

・ リファクタリングとバグの関係分析

・ ソースコード解析による機能候補抽出

・ ソフトウェア開発用メーリングリストからのコンテキスト抽出 |

|

|

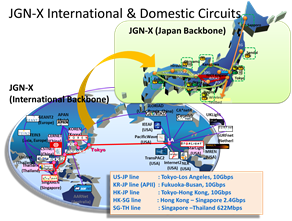

インターネット工学研究室

(山口研究室)

|

クラウド、テストベッド、セキュリティ、モバイル等

|

|

本研究室ではインターネットの持続的発展を可能とするため、インターネット・メタシステムの創出と体系化に取り組んでいます。コアネットワーク技術を中心として、安全安心なクラウドサービスを提供するためのインフラ・仮想化技術、大規模テストベッド構築・運用技術、ネットワーク・アプリケーションセキュリティ技術、モバイルアプリケーション・ネットワーク技術などインターネットに関わる様々な研究を進めています。

|

★ 蓄積運搬転送型通信による救助要請アプリ

★ ミニチュアインターネット

・ モバイルデータオフローディング |

・ DoS Attacks Detection on ISM system

・ Anomaly Detection using Spectral Analysis

・ Weather Nowcasting via Smartphones

・ Quantifying Security in Multi-tenant Cloud Computing など |

|

|

情報基盤システム学研究室

(藤川研究室)

|

インターネット, モバイル、ユビキタス、セキュリティ

|

|

本研究室では、 インターネットに関わる技術を横断的(特に、モバイル、ユビキタス、オペレーション、セキュリティ)に研究対象とし、実際の物作り・システム作りを通して社会還元することを目指し研究開発を進めています。デモでは、ITSのための移動サービス発見プロトタイプシステムを展示します。

|

★ IPv6をベースとしたVANETサービス

・ クラウドコンピューティング

・ 超高精細動画像伝送 |

・ センサネットワーク 上のPublish/Subscirbeシステム

・ マルウェア特徴解析

・ セキュリティ教育プログラム(IT Keys) |

|

|

|

メディア情報学領域

|

|

高度情報化社会における人間を支援する基盤技術を

確立させるため、コンピュータと人間のインタラクション

及びメディアに関する教育研究を行う。

|

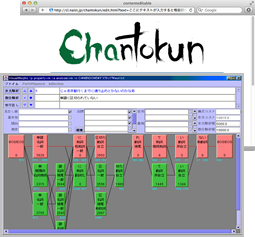

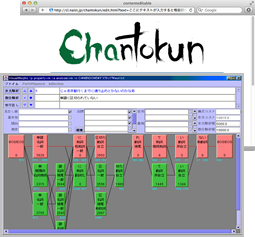

自然言語処理学研究室

(松本裕治研究室)

|

自然言語解析技術・テキストマイニング・Web文書処理・知的基盤整備

|

|

人間の知能の本質である自然言語の計算機による解析と理解を中心的なテーマとし,言語の構造の解明と定式化,また,その応用および関連研究を行なっている.

|

★ 日本語形態素解析システム「茶筌」

★ 解析済みデータ格納・検索ツール「茶器」

★ 日本語係り受け解析システム「南瓜」

★ 日本語述語項構造解析システム「夕茶」 |

★ Webテキストからの意見抽出

★ 日本語誤り訂正システム「ちゃんとくん」

★ 英語誤り訂正システム「紅茶」

★ 専門用語検索支援 |

|

|

音情報処理学研究室

(鹿野研究室)

|

音声認識,音声対話,音源分離,音場制御,音楽信号処理

|

|

本講座では、マンマシンインタフェースにおける音声の役割、ネットワークでの音と音声の問題、マルチメディアにおける音の効果などを考え、音声と音の統合により新しい音声・音の分野を創成することを目指しています。とくに、新しい音声メディアによる子どもからお年寄りまで、障害者も含めたユニバーサルコミュニケーションの研究を進めています。

|

★受付案内システム「たけまるくん」

★オーディオオブジェクト操作

~好きな曲を自由に変形

★音声情報案内ロボット「キタロボ」 (学研北生駒駅にて自動動作中) |

★ブラインド音源分離

~聴きたい音だけを抽出~

★音の仮想臨場感再現 |

|

|

知能コミュニケーション研究室

(中村研究室)

|

知能コミュニケーション技術~コミュニケーションを強化する~

|

|

本研究室では、人のコミュ二ケーション能力を強化することを目指し、多言語音声通訳、音声対話システム、コミュニケーションQoL改善技術、サイレントインタフェース、利用者に適応した超音声認識/音声合成、コミュニケーションに関わる脳活動計測・解析・応用の研究を行っています。

|

★ 音声通訳

★ 音声合成

★ 障害者QoL |

★ 音声変換

★ 対話システム

★ 自閉症コミュニケーション支援

★ コミュニケーションに関わる脳活動計測 |

|

|

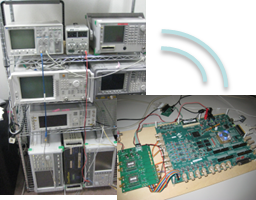

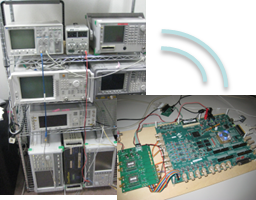

ネットワークシステム学研究室

(岡田研究室)

|

センシング、医用ICT、防災無線、モバイル通信・放送

|

|

本研究室では、電波を使った通信・放送・センシングシステムの開発とその組込み実装技術に関する研究を行っています。信号処理の手法を用いて高速かつ信頼性の高い無線通信を応用することで、侵入者検知システム、体内RFID位置検出などのセンシング技術を開発しています。

|

★ 地上デジタル放送移動受信

ソフトウェア無線技術を用いた放送受信

繰り返し復調アルゴリズム

・ RFIDを利用する体内位置センサ |

・ LCXを用いた侵入者位置検出

・ 電波エージェント

・ 光電波融合通信

・ 高雑音環境下における溶接機制御 |

|

|

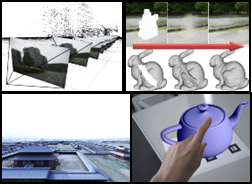

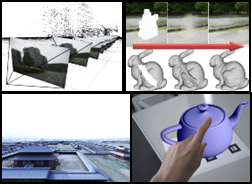

視覚情報メディア研究室

(横矢研究室)

|

コンピュータビジョン、バーチャルリアリティ、複合現実感、画像処理

|

|

コンピュータやロボットが外界を「視る」ための技術とコンピュータ内部の多様な情報を人間に「魅せる」ための技術を中心に、コンピュータビジョン、バーチャルリアリティ、複合現実感とその複合領域において研究しています。

|

★ 動画像からの三次元復元

★ モバイルコンピュータによる拡張現実感

★ 画像のぼけ推定に基づく実時間CGレンダリング

★ 拡張現実感におけるマーカの実時間除去 |

★ 画像・動画像・三次元モデルの欠損領域の自動修復

★ 飛行船空撮画像による全方位拡張テレプレゼンス

★ 中空透明球体を用いた近接点光源位置の推定

・ ランドマークデータベースによるカメラ位置・姿勢推定 |

|

|

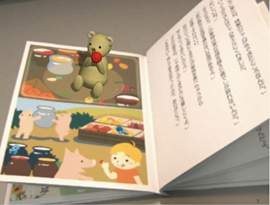

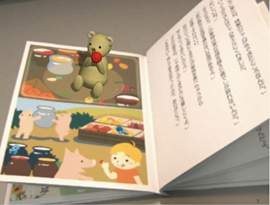

インタラクティブメディア設計学研究室

(加藤研究室)

|

拡張現実感, 次世代インタフェース, 情報検索, 情報推薦

|

|

ヒューマンインタフェース工学,データ工学,メディア工学を3本柱として, 快適で,便利で,信頼性が高く,安全安心な人間中心型情報処理システムの構築を目指し, 様々な研究を行っています.

|

★ デザイン支援のための柔軟物体へのプロジェクション

★ 透過型拡張現実感

★ インタラクティブフォトモザイキング |

★ 高精度XML文書検索

★ 拡張スカイライン演算による情報推薦

・ 拡張現実感のための自然特徴を用いた位置合わせ |

|

|

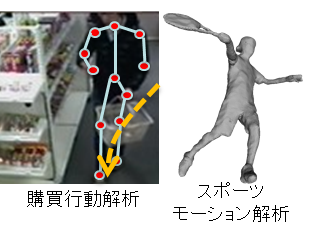

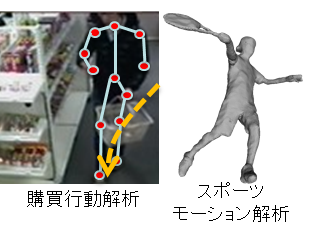

環境知能学研究室

(萩田研究室)

|

環境知能、コンピュータビジョン、ヒューマン・ロボットコミュニケーション

|

|

「環境知能」とは、人々が実際に生活している日常環境において、モノ、コトに関する環境情報を計測・認識・構造化することで、環境そのものが持つ知能のことを意味します。本研究室では、人々が安心・安全・快適な生活を実現するための、より知的な「環境知能」の実現に向けた研究を行っています。

|

・ 首振り多眼カメラを用いた人物姿勢・動作の高精度推定

・ 人の動作解析による技能訓練・リハビリ支援 |

・ 顧客の軌跡データを利用した実購買行動解析

・ ストレス軽減のための自己犠牲型ロボット |

|

|

|

システム情報学領域

|

|

ロボット等コンピュータを駆使する各種システム及び

生命現象や生命機能を解き明かすバイオ情報処理に

関する教育研究を行う。

|

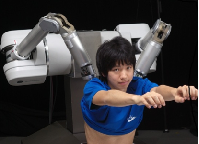

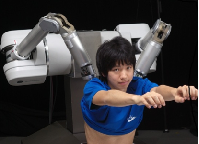

ロボティクス研究室

(小笠原研究室)

|

知的ロボットシステム,ビジュアルインタフェース,ヒューマンモデリング

|

|

ロボットは,実世界の環境や人間との相互作用(インタラクション,コミュニケーション)に基づき機能する知的システムです.このような知的システムでは,実時間での認識機能(リアルタイムセンシング)が重要となります.本研究室では,視覚情報・触覚情報をはじめとしたリアルタイムセンシング技術や,それに基づいて知的システムを構成する技術に関して研究をしています.

|

★ アンドロイドロボットを用いた柔軟な動作生成

★ 双腕ロボットによる日用品のハンドリング |

・ 生体・視線情報計測とインターフェース

・ 重量・摩擦感を与えるハプティックデバイス

・ 強化学習によるロボットの行動の自動獲得 |

|

|

知能システム制御研究室

(杉本研究室)

|

システム制御, メカトロニクス, 学習

|

|

本研究室では、「システム制御工学」, 「センシング&信号処理技術」, 「制御のための学習理論」などの分野の基礎理論から応用にわたる研究に取り組んでいます。

|

★ 電動自転車のパワーアシスト制御

★ 空気圧人工筋のモデル化と制御

★ 視覚フィードバックによる大道芸ロボット |

★ 運動スキル学習による卓球ロボット

★ フィードバック誤差学習による制御 |

|

|

数理情報学研究室

(池田研究室)

|

数理モデル、機械学習、脳情報科学、適応システム

|

|

本研究室では、数理モデルによる問題解決の研究をしています。数理モデルを用いてデータ解析手法を開発/解析する機械学習、生体情報処理機構を解明する脳情報科学、学習システムを工学応用する適応システムが本研究室の3本柱です。

|

★ 脳波による意思決定機構の解明

★ ロボティクスの介護応用

★ 自動車運転行動の数理モデル化

★ 3D計測装置の機器制御応用 |

★ 筋電信号の計測と応用

★ 視線計測による絵画鑑賞の特徴抽出

・ 機械学習アルゴリズムの開発/解析/応用

・ 神経システム神経生物学 |

|

|

生命機能計測学研究室

(湊研究室)

|

バイオイメージング,医用画像処理,医用グラフィクス, 生体医工学

|

|

本研究室では、ナノ・ミクロからマクロにいたる様々な生命機能計測とその情報処理技術,例えば,光ピンセット,細胞三次元イメージング,MRイメージング,医用画像処理,医用グラフィクスと触力覚情報処理,医療情報システムなど,次世代を拓く計測・情報処理システムの研究教育に取り組んでいます.

|

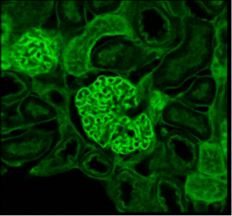

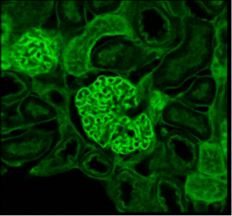

・ 二光子顕微イメージング

・ MRI冠動脈イメージング

・ MRI拡散強調イメージング |

・ 細胞触診システム

★ 生体微細構造の三次元可視化

・ 医療情報システムとPACS |

|

|

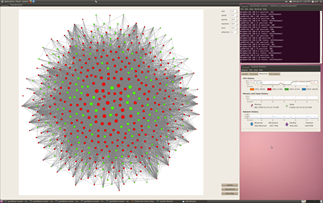

計算システムズ生物学研究室

(金谷研究室)

|

メディカル・バイオインフォマティクス、二次代謝物データベース、ネットワーク解析

|

|

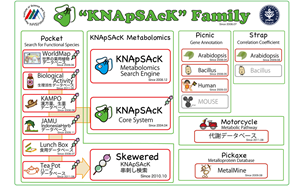

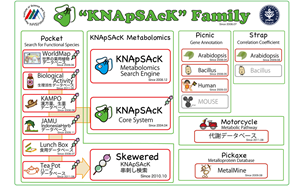

本研究室では、メディカル・バイオインフォマティクス、特に、人類の健康に貢献すべく、分子生物学から食品、薬用植物のデータベースを構築し、公開しています。また、ゲノム生物学の一環として、大規模代謝シュミレーションシステムの研究開発、メディカル・ゲノム生物学データに基づいた分子ネットワーク解析を進めております。

|

★ 世界の薬用植物データベース KNApSAcK Family

★ 代謝物データベース KNApSAcK Core DB

★ 分子ネットワーク解析システムDPClus |

|

|

|

大規模システム管理研究室

(笠原研究室)

|

システム・アナリティクス,ネットワーク科学,サービス・サイエンス

|

|

情報ネットワークに代表される大規模複雑システムの設計・制御・構成法に向けた数理的手法と情報処理技術を開発し,現実システムへ応用する研究教育に取り組みます.ネットワーク科学からサービス・サイエンスに至る知見を駆使して,大規模ネットワークシステムの高速性,高信頼性,高い省エネルギー特性を実現する要素技術・システム構成法・システム制御法,さらにはシステム上で提供されるサービスの高度化に関する研究を幅広く行い,産業に密接した研究成果の発信を行っていきます.

|

★ 大規模システムモデリング

★ マルコフ解析・リスク解析 |

★ ネットワーク科学・情報システム理論

★ サービス・サイエンス

★ 大規模シミュレーション技術 |

|

|

神経計算学研究室

(銅谷研究室)

|

計算神経科学、強化学習、神経修飾物質、機械学習、適応ロボット

|

|

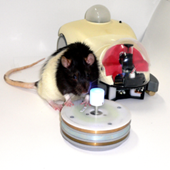

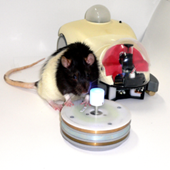

本研究室では、動物の行動実験、多階層神経回路シミュレーションやロボット実験を通して、実際の生物の脳がどのように機能しているのか、また、脳と同じような機能を持つ人工生命体・ロボットを創造するためにはどのような学習プログラムが必要なのかを解き明かすことによって、脳の巧みで柔軟な情報処理機構の解明を目指しています。

|

★ ナビゲーション学習課題時の脳内プログラムの解読

・ 大脳基底核回路の多階層シミュレーション

・ 神経活動データからのベイズ的神経ネットワーク推定法 |

・ 確率的報酬課題におけるラットの神経活動計測

・ 遅延報酬課題におけるセロトニンの役割

・ 四脚・車輪型ロボットを使った学習・進化実験 |

|

|